「生涯青春」継続中(^_^) vol.11

3月。弥生。この語源は「木草弥生い茂る」(き・くさ、いやおいしげる)弥(いや)という言葉は益々・いよいよという元気一杯の春の息吹が込められているのですね。今は、結婚式での来賓の祝辞の最後に使われる「お二人のご多幸と御両家の弥栄(いやさか)を祈念し・・・・・」くらいしか聞く機会がなくなってしまいました。しかし声に出して見ると、この「弥栄(いやさか)」重厚でパワーを込めた響きのある言葉だなぁと思ったのですが、皆さんは如何ですか?

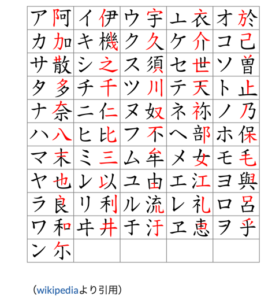

漢字の深読みから、少し外れて「平仮名と片仮名」に興味が湧き調べてみました・・・

漢字の音を日本語の音に当てはめて使われていたのは、先月書いたように5世紀の剣に刻まれた「獲加多支鹵(ワカタケル)」という最古の文字からも分かるような気がします。(人の名前だそうです)日本語の表記には、漢字だけでは不自由なことから生まれたのが「万葉仮名」でした。ここから改良が加えられ平安時代(9〜12世紀)の貴族によって「平仮名と片仮名」作られていったそうです。漢文で書かれた文書には日付、署名があり、かなの文書にはないことから、公式なものには漢文が使われ、私的な文書に仮名文字が使われたことが分かっています。

平仮名は、万葉仮名で行われたように、

| 漢字を崩した草書体を更に簡略化したもの。 | 片仮名は漢字の一部をもぎ取ったものなので

「片」が使われている。 |

|

|

参考文献:「旅する応用言語学」「かな文字/ホームメイト」「wikipedia」

3月と言えば、梅とメジロ。今年は3月になっても開花しませんでした。メジロも百舌鳥もサザンカの蜜を吸っていました。メジロは目白。目の周りが白いのが由来。百舌鳥はいろいろな鳥の鳴き声を真似るのがうまいことが由来。なんとウグイスの鳴き声も上手いらしい。